創業60余年のゴム加工会社に学ぶ、中小製造業が存続するための基盤づくり

日用雑貨から自動車部品にいたるまで、私たちの身の回りにはゴム製品があふれている。戦後、日本は自動車をはじめとする製造業を中心に経済発展を遂げ、それに伴ってゴム加工を生業とする中小企業も多く誕生した。大阪で、創業から60年以上にわたりゴム製品の加工を手がける斉田ゴム工業株式会社もそのひとつだ。

「突出した技術を持つ会社ではない」と謙虚に語るのは、代表の三留氏。しかし、小規模ながら60年以上存続してきた同社には、時代の変化に翻弄されない確かな強みがある。そのひとつが、中国の自社工場及び協力工場とのネットワークだ。2000年頃、「国内だけで事業を続けていくのは難しい」と危機感を抱いた先代の社長が台湾企業と提携し、ゴム製品の輸入を始める。その後、同社が中国に進出し、技術指導を行いながら関係を深めてきた。

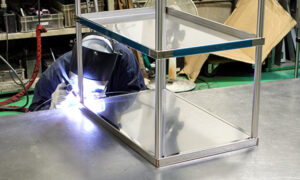

2011年には広東省に自社工場を設立。金型製作からゴム成形、協力工場とのネットワークを活かした特殊加工まで、フレキシブルに対応する体制を整えてきた。その体制がもたらす大きな恩恵のひとつがスピードだ。中国工場は24時間体制で稼働し、毎週1本コンテナを出荷する。大ロットの依頼でも1~1.5か月ほどで納品が可能だ。「日本で作るより大幅に安い」という金型の費用も含め、コストメリットも大きい。

そして、これらの強みをさらに強固なものにする武器が、三留氏のバックグラウンドにある。中国人である母が現在、中国自社工場の代表を務めており、三留氏自身も日本語も中国語も堪能だ。日々チャットで現地工場とコミュニケーションを取っているため、問い合わせや見積り依頼へのレスポンスも素早い。一方、大阪の本社工場は三留氏の夫である専務が統括しており、彼もまた中国語が堪能だ。2020年に同社に入るまでは別の企業で長く中国に赴任していたという。家族経営ならではの“阿吽の呼吸”をグローバルに発揮できる体制が、同社の競争優位性の土台にある。

現在、売上げの多くを占めるのは自動車のアフターパーツだ。そのため新車の販売状況にはさほど左右されない。また、主に扱うのがサスペンションやステアリングなど足回りの部材のため、EVシフトの影響も少ないという。この安定した経営基盤とネットワークを武器に、高度な加工技術を駆使したシリコンゴムの2色成形や、印刷加工、なめらかな手触りを生む表面加工など、難易度の高い依頼にもフットワーク軽く対応する。

今後の展望については「シリコンゴムの製品を増やしていきたい」と語る三留氏。「環境や人体への安全性などを考えると、シリコンゴムにはまだまだ可能性があるはず。いずれは自社商品の開発も視野に、ニーズを探っていきたい」と現状の目標を口にした。

その一方で「大きな野望があるわけではない」と慎重な姿勢も崩さない。「今よりも発展し続けることは大切ですが、会社を大きくしようとは考えていません。『お客さまが困ったときに思い出してもらえる存在になる』という当たり前の目標を追求していきたい」。時代の変化に翻弄されない事業基盤を持ちながらも、過大な夢を追わず堅実な経営を続けること。それこそが企業存続の鍵であると同社は教えてくれる。

代表取締役 三留 理惠氏

(取材・文/福希楽喜)