自分の毛細血管を“見る”時代へ、採血不要のスコープ『血管美人』

これから伸びる市場は?どんな技術や発想が注目されている?「次世代ビジネス発掘ラボ」では、そんな“これからの可能性”を探るべく、ユニークな取り組みに挑む企業や人にフォーカス。まだ知られていない、でもおもしろい!を発見する連載です。

【Case.3】あっと株式会社

【Case.3】あっと株式会社代表取締役 武野 團氏

『血管美人』。印象的なこのネーミングは、あっと株式会社の主力製品の名称です。毛細血管の血流をリアルタイムで観察できる非侵襲型スコープで、指先にオイルを塗布して台に置くだけで観察することができます。

開発のきっかけは先代社長の健康問題でした。「生活習慣病を患った父が、自分の健康状態を把握するための機器を求めたのが出発点です」と話すのは代表の武野氏。先代は毛細血管に関する文献にヒントを得て、プロトタイプをつくり、のちに事業を引き継いだ武野氏が製品の小型化と自動化への道を切り拓いてきました。

まず、大阪大学医学部との共同研究により、毛細血管の状態を定量化(数値化)する技術を開発しました。これまで人の目で判断していた血管の長さや本数、ねじれ具合などを、画像処理によって数値化することで多くの事例を解析できるようになりました。また、東北大学医学部との共同研究では、毛細血管の状態が糖尿病網膜症や緑内障の発見・評価に応用できる可能性があることが確認され、近年ではQOLの低下やフレイルの指標の一つとしても注目されるようになっています。

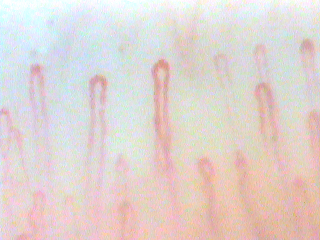

実際に見ることができる毛細血管。

しかし、ここに至るまでにはいくつもの壁がありました。そのひとつが、毛細血管という分野自体への関心の低さです。「血管は酸素や栄養素を全身に届ける重要なインフラですが、毛細血管は動脈や静脈に比べて、2000年以降のイメージングの進歩と共に発展してきており、医学界でもまだあまり研究の対象になりにくいのが現状です」と武野氏。そうした中でも、地道に情報発信を続けたことで、毛細血管に関心を寄せる大学や研究機関との出会いが生まれるようになったといいます。

もうひとつの課題は、測定結果に対するソリューションの提示でした。武野氏は血圧計を例にあげ、「血圧計が日常生活に普及したのは、高血圧という数値に対し、降圧剤などの治療方法がセットで提示されるからです」と説明します。つまり、毛細血管の状態がわかっても、具体的な改善策を示されなければ、製品は広く活用されないということ。この点については、現在、臨床試験の成果でポリフェノールの摂取が改善に効果的であると論文が薬理と治療という雑誌に掲載され、今後の展開に期待が寄せられています。

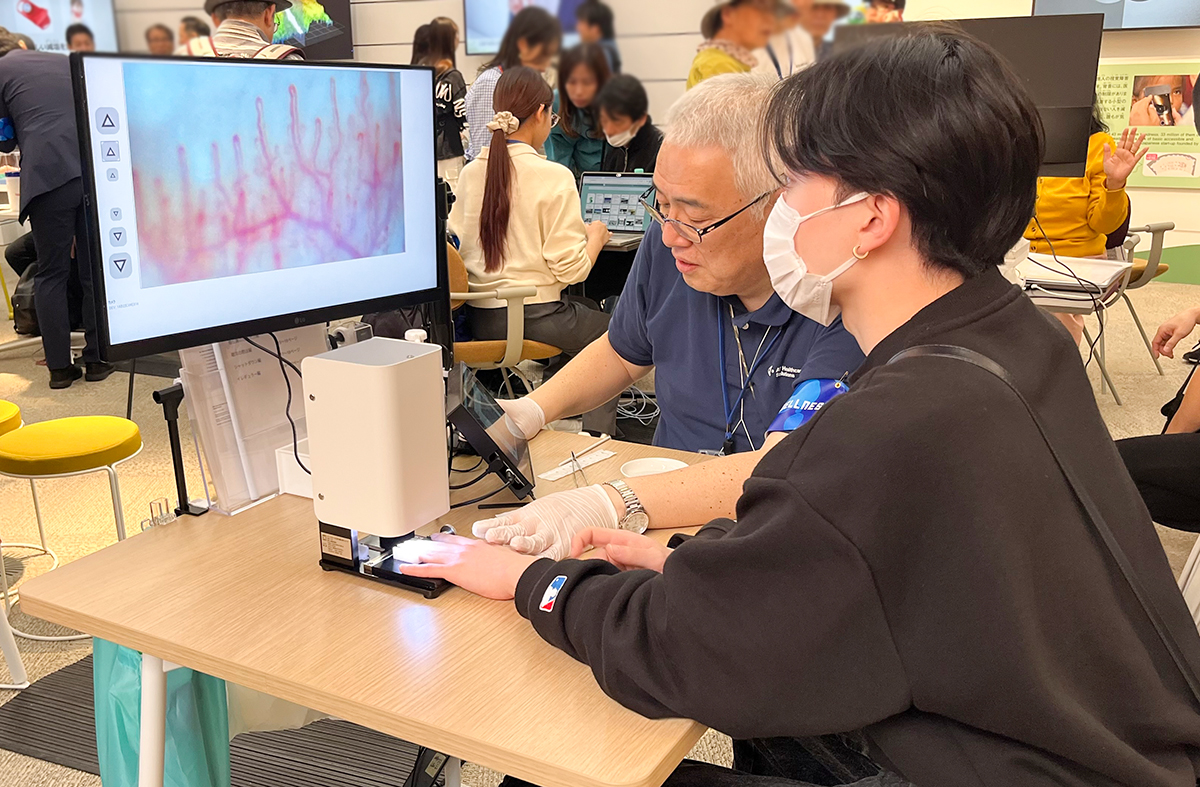

大阪・関西万博のヘルスケアパビリオンでの様子。

『血管美人』はすでに医療機関を始め、薬局や大手企業の健康保険組合、製薬・食品・化粧品メーカーの商品開発部門などで導入され、販売実績は既に2,000台を超えています。最近では、大阪・関西万博のヘルスケアパビリオンにも出展され、多くの来場者が毛細血管の状態を見ようと列をつくるほどの注目を集めました。「今後はクリニックや健康診断施設、薬局、フィットネスジムなどへも活用の場を広げ、最終的にはご家庭で使えるホームセルフメディケーション機器をめざしたい」と武野氏は展望を語ります。

自分の血管を点数化して知ることができる。

(取材・文/荒木さと子)

<Bplatz編集部 取材メモ>

「自分の毛細血管を“見る”」というユニークな体験を可能にした『血管美人』。これまで見過ごされがちだった毛細血管というテーマに焦点を当て、地道な研究と発信で社会的認知を高めてきた姿勢には、ものづくりの粘り強さを感じました。生活者の関心や行動をどう変えていくか――その挑戦は、まさに“未病”へのアプローチとして今後の医療・ヘルスケア分野に広がりをもたらしそうです。

-300x180.jpg)