自動航行システムで世界の海に道をつくる

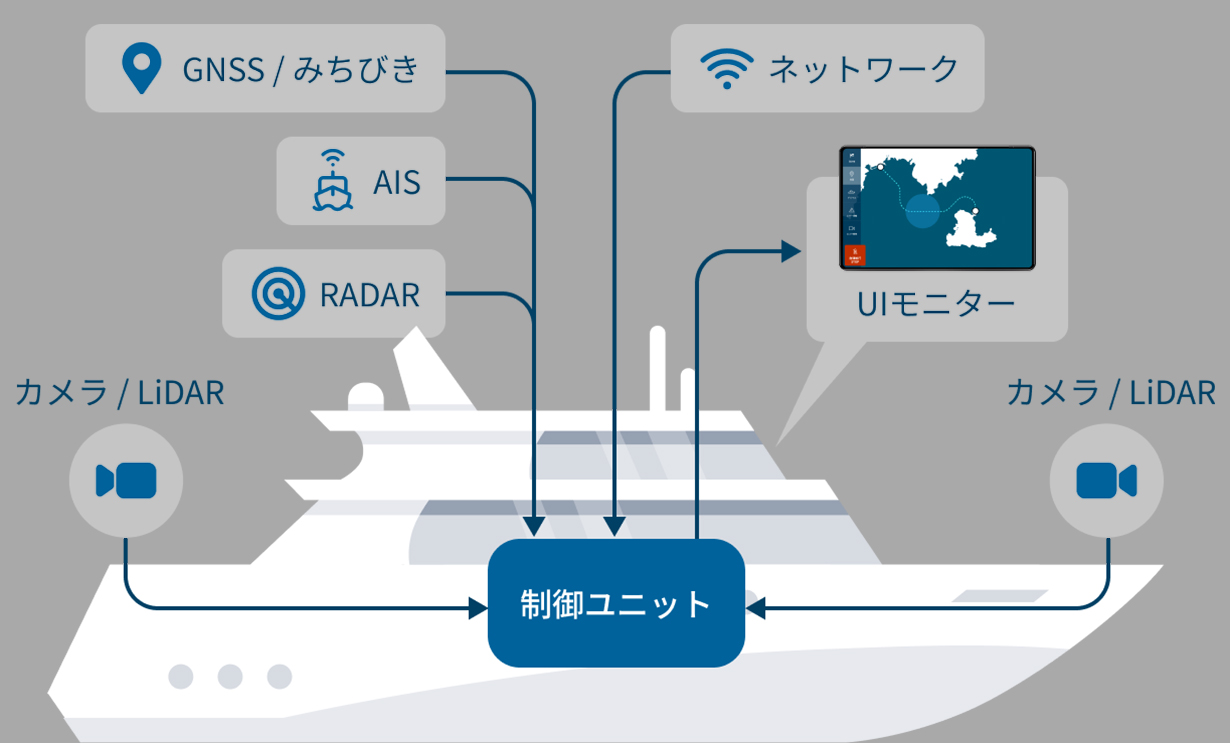

2024年11月、香川県の小豆島でAIを活用した自動航行の観光船の導入に向けた実証実験がスタートした。今回実装したモデルでは離岸、着岸の際は船員による操船が必要だが、海上ではレーダーやカメラの情報などをもとにAIが障害物をよけながら自律的に航路を選んで船員の操船を支援する。この観光船に積まれた自動航行システムを開発したのが株式会社エイトノットだ。同社は、「あらゆる水上モビリティを自律化し海に道をつくる」をビジョンに掲げ、小型船舶向け自律航行技術開発を中心に「海のDX」と「船舶のロボット化」をめざして2021年に創業した。

創業者の木村氏は自身もボートの免許を持つほどのマリンスポーツ愛好者。だが実際に自分で操縦してみてさまざまなハードルを感じたという。「クルマと違って水に浮いているので同じところにとどまることがなく、周囲に建物がないので遠近感もつかめない。操船にあたっては風の向きを読まなければならず技術だけでなく知識も必要で、ストレスなく運転できるようになるまではかなり時間を要すると感じた」と率直な思いを語る。

AI CAPTAINは、既存船舶へ後付けで導入することができる。

当時はロボットに関わる仕事に従事していたこともあり、クルマの自動運転をはじめとするモビリティ自動化の潮流を実感する中で「なぜ船の世界は取り残されているのだろう」と感じたことが起業の出発点となった。国内の船舶に関する課題を調べてみると、船を日常の足として使っている離島エリアが多いものの船員不足で維持できなくなっている航路があることも知った。「海洋立国の日本が抱える課題を足もとから解決することができればボート大国の欧米に向けても大きなメッセージになると思いました」と話す。

開発面では当初、波や海上の小さな浮遊物を障害物として認識してしまい、船が避けてしまう、停止してしまうなど、海上ならではの課題に悩まされることもあったが、「一つずつ技術面の課題をつぶして解決していきました」。22年には自動航行プラットフォーム「エイトノットAI CAPTAIN」をリリース。その後は瀬戸内海エリアで、離島へ物資を運ぶ実証実験や、小型EV船、小型海上タクシー(エンジン船)での商用運航などで採用が進み、そこで生じた課題をつぶしながらシステムに磨きをかけている。

今後市場として狙いを定めているのがプレジャーボート大国のアメリカだ。「コロナ禍では屋外レジャーとしてブームになったものの、アメリカでは私的に乗る場合免許が不要であることもあり事故が増えました。その対策としても自動航行システムが求められています」。AI CAPTAINは既存のボートに後付けで搭載できる強みを活かし、日米複数の企業と技術供与の話が進んでおり、26年には現地で販売を始める計画だ。4月から開催される大阪・関西万博にも出展し、自律航行技術を搭載したミニチュアモデルの展示を検討中だ。「IRが開業される際には当社の技術を搭載した観光クルージング船を大阪で運航したい」という夢も描いている。

代表取締役CEO/共同創業者 木村 裕人氏

■ 2030年はこうなる ■

無人航行を実現し、自社の技術を搭載した船を大阪で運航させる。

(取材・文/山口裕史)