“視線の動き”が教えてくれる世界の医療課題解決への挑戦

介護の問題に目が向きがちな認知症だが、より手前の段階で長く課題とされてきたテーマがある。認知症の「早期診断」だ。従来の診断方法は医療従事者による問診が主流で、1回あたり約20分を要する。この方法は受診者の心理的ストレスに加え、医療従事者の負担も大きく、早期発見を阻む壁となっている。

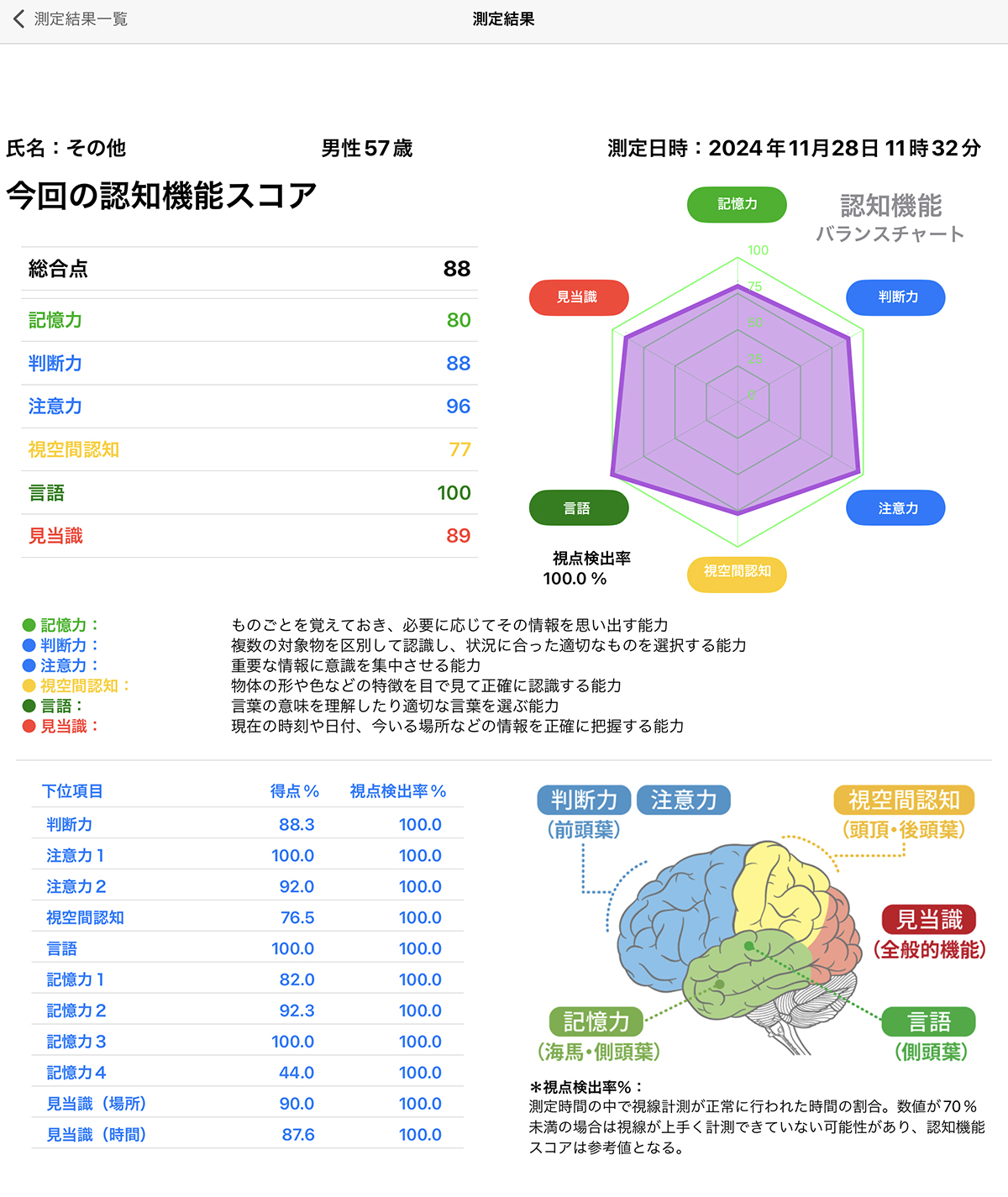

この課題解決にテクノロジーの力で挑むのが大阪大学発ベンチャーの株式会社アイ・ブレインサイエンスだ。同社のコア技術である「アイトラッキング式認知機能評価法」は、カメラで検知した視線の動きを基に認知症リスクを判別するもので、大阪大学大学院医学系研究科の研究成果から生まれた技術シーズが基盤となっている。同社はこの技術の社会実装を目的に、2019年に設立。開発した診断ツールは医師による問診と異なり、タブレット端末からの指示で進む。画面に表示される質問と選択肢に対し、正しいと思う回答に視線を向けるだけで認知機能の状態を分析できる。検査にかかる時間も約3分と短い。

測定終了後は即座に結果を確認できる。

「早く使ってみたい、という医療機関からの声も多く、国や自治体からの期待も大きい」。そう語るのは事業企画部長の藤本氏。「大学発ベンチャー表彰」や内閣府の「日本医療研究開発大賞スタートアップ奨励賞」など数々の賞に輝き、2024年には社会課題解決をめざす大学発スタートアップの「KSIIゼブラ」にも認定。大阪・関西万博への出展も決まり、本格的な社会実装に向けて飛躍の時を迎えている。

そんな同社のビジネスモデルは2種類。ひとつは一般向けアプリとして介護事業者や保険会社、スポーツジムなどに提供するもので、既に「脳の健康度計測アプリ MIRUDAKE®」のサービス名で展開している。もうひとつは、医療機関向けに医療機器プログラム「ミレボ®」として販売を予定しているもので、2023年10月に日本国内で初となる神経心理検査用プログラムとして医療機器製造販売承認を取得し、今年1月には保険適用も開始した。さらに、医療機器プログラムの海外展開に向けた準備も着々と進む。「このアプリは言語への依存性が低く、開発当初から海外展開がしやすいと考えていました」と藤本氏。今年、インドネシアとマレーシアで現地承認を取得し、まずは東南アジアでの市場開拓をめざす。もちろん、その先に見すえているのは欧米も含めたグローバル市場だ。

「アイトラッキング技術は、うつなどの精神・神経疾患や発達障がいなどの診断にも応用できると考えています。将来的には認知症以外の分野にも利用を広げ、世界中の医療現場に課題解決の可能性を広げていきたいですね」と藤本氏。

“視線の動き”には、まだ多くの情報が眠っている。その可能性にいち早く注目し、最初から世界に目を向けて動いてきた同社だからこそ見えている未来があるに違いない。

右から事業企画部長 藤本淳司氏、事業企画部アシスタントマネージャー 田中美妃氏

■ 2030年はこうなる ■

さまざまな精神・神経疾患に対するアイトラッキング技術を活用した早期診断の先駆者となっている。

(取材・文/福希楽喜)

株式会社アイ・ブレインサイエンス

事業企画部長 藤本 淳司氏

事業企画部アシスタントマネージャー 田中 美妃氏

https://www.ai-brainscience.co.jp

事業内容/次世代型認知機能評価システムの開発