稲から採った培養液でミドリムシを量産、バイオ燃料のプラントで物流業界の問題解決

株式会社Revo Energy(レボエナジー)はBDF製造システム(バイオディーゼル燃料製造システム)の開発を行う企業である。燃料を販売するのではなく、自給自足できるプラントを提供する事業だ。同社はこのシステムを使って物流業界の問題解決に乗り出した。

コア技術は2つ。原料となる油脂を抽出する「ミドリムシを培養する技術」と「稲の水耕栽培」である。「ミドリムシはよく研究対象にはなりますが、世の中であまり実用化されていないんですよね」と代表の中谷氏は事業化のきっかけを話す。バイオ燃料として実用化するためには量産が必要になる。そのため最初の課題は「ミドリムシの培養効率をどこまで引き上げられるか」だった。

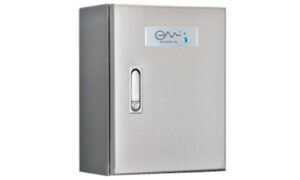

燃料の自給自足を可能にするプラントには稲の水耕栽培、培養設備、精製設備を収容。

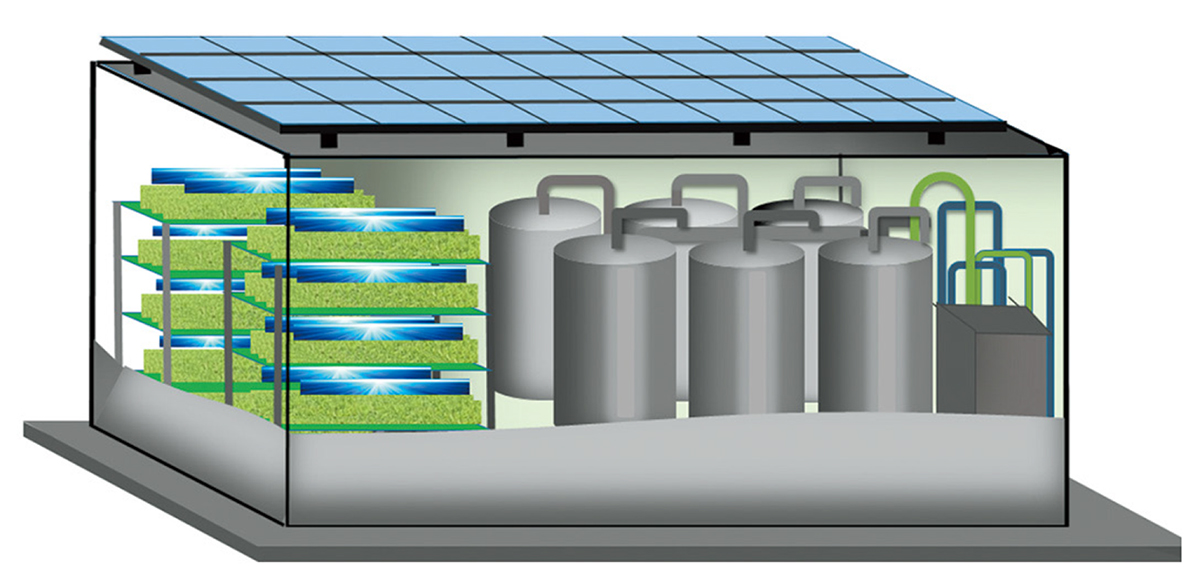

ミドリムシは光合成によって細胞分裂するが、その場合、個体数は6日間で1.12倍。その数では事業化にはほど遠いと、中谷氏は別の方法を模索し、光合成させず独自の培養液を与える方法に行き着いた。「培養液の候補として、清涼飲料水からアルコールまで数百種類を試しました。それこそ目の前にあるものは何でも入れたかな。入れてないのはマヨネーズとケチャップくらい」と笑う。そうしてたどり着いたのが稲から抽出した培養液である。この培養液を入れると、ミドリムシは6日間で90倍に増える。光合成と同じ期間で圧倒的な数のミドリムシを量産できたのだ。

独自の培養液を使う

とミドリムシは6日間で90 倍に増える

そうすると、次の課題は培養液の原料となる稲の栽培である。中谷氏はLEDを用いた室内での水耕栽培に着手した。稲の背丈は約20cm。2か月で収穫できるので、1年間に複数回の培養液抽出が可能になる。しかし、実はここが難関だった。「稲が育たないんですよ。5cmまでいくと枯れてしまう。何回やってもダメなんです。この時は心が折れそうになりましたね」と中谷氏。結果、約3年かかったという。

なにが転機になったのか。「近所の農家の男性に言われたんです。『肥料をなめてみたか。肥料はしょっぱいよ』と」。一般的に植物は、塩分濃度が高い環境では枯れるといわれている。中谷氏もその定説に忠実だった。しかし、農家の男性のアドバイスを取り入れて、論文のデータを超える塩分濃度の“しょっぱい肥料”を使ってみると、「これまでのことが嘘のように稲が育った」のだ。

背丈20㎝ほどの稲が同社独自の培養液の原料となる。

こうして事業化の要件が揃った。中谷氏はこの技術を業務用プラントにして運送業者に提供しようとしている。「物流業界は今、2024年問題としてドライバーの流出やトラック稼働時間の減少が起きています。廃業に追い込まれる会社もあります。このプラントで燃料を自給自足できれば燃料費を削減できて、その分を人材確保に回せます」。そのうえ、稲の栽培によりカーボンニュートラルにも貢献している。同社はこの技術を2025年の大阪・関西万博で紹介する予定だが、それに先立ち、本格的な実用化に向けて箕面市に実証プラントを建築することが決まっている。

代表取締役 中谷敏也氏

■ 2030年はこうなる ■

プラント5,000機設置。日本の大型トラックの10台に1台が当社の燃料で動いている!

(取材・文/荒木さと子)