コーヒーを架け橋として、子どもたちの可能性を広げる

タイ・チェンマイの山岳地帯から、コーヒーを輸入・販売する株式会社Saphan(サパーン)。単にフェアトレードで買い上げるのではなく、山岳民族・カレン族の農家と提携し、コーヒー豆の生産から焙煎、商品化までを一貫して行っている。代表の作田氏が、大学卒業後に就職を挟まずゼロから立ち上げた事業だ。

販路の広さや将来的な気候変動なども考慮し、コーヒーを商材に選んだ。

幼少期から両親と海外を度々訪れ、高校生になる頃には海外で働く自分の姿を具体的に思い描くようになった作田氏は、大学時代はバックパッカーとして世界を旅する傍ら、医学生向けの海外研修を企画。添乗で訪れた東南アジアのスラムや孤児院、貧困地域で厳しい現実を目の当たりにしたことが、創業への強い動機となった。

「生まれた環境によって未来が制限されてしまう現状を変えたい」、そんな想いが原動力となっている。

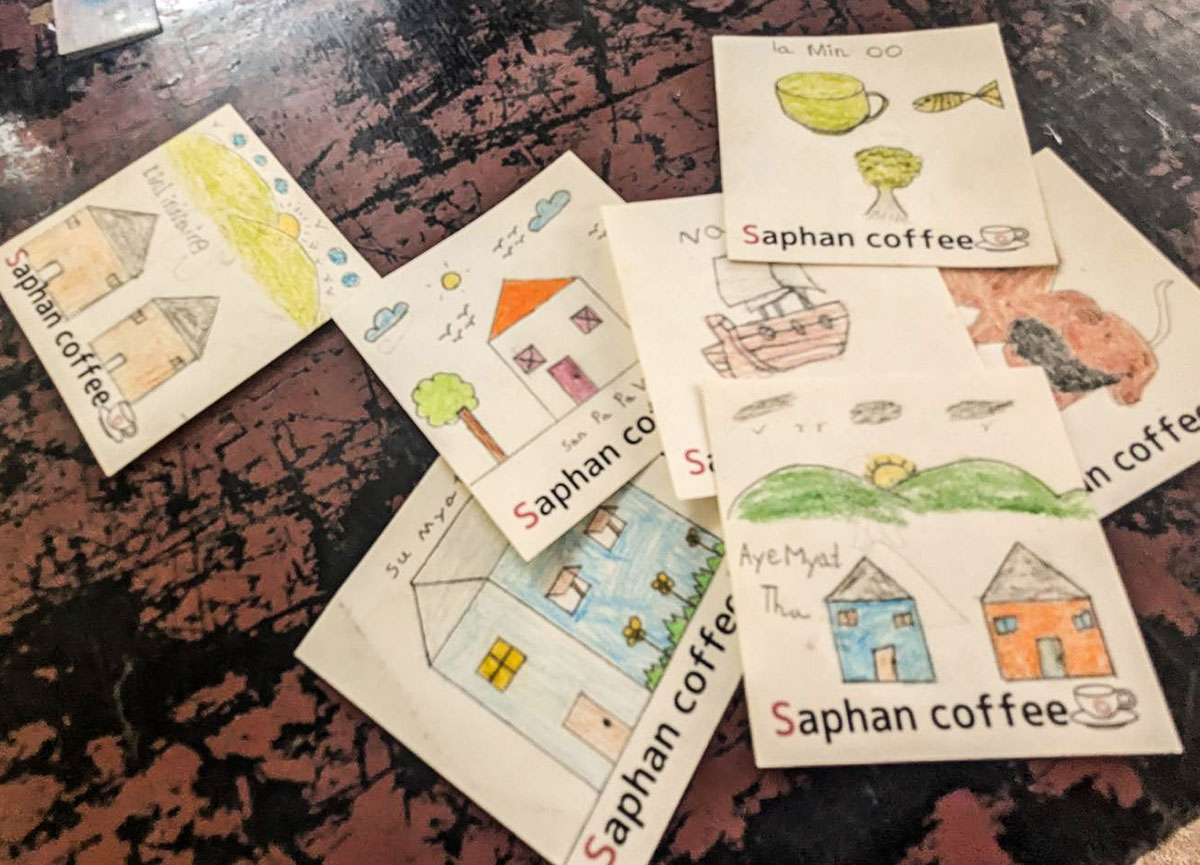

ミャンマー国境に近いターク県。この地域には、収入が不安定な日雇い労働者が多く、正規の教育が受けられない子どもたちが数多くいる。「寄付による支援ではなく、体験と仕事を通じた学びの場を作ることで持続的サポートができないか」。そう考えた作田氏は、タイ産のコーヒーに着目し、事業化を決意した。それまで生豆のまま出荷していたコーヒーを、自分たちの手で焙煎まで行うことにより、農家の利益も村の雇用も生み出せる。まずは酸味が強いタイ産コーヒーを日本人好みの味に近づけるため、何度も試作を重ねた。ベリーのようなすっきりとした風味のコーヒーを焙煎する方法を教え、パッケージには現地の子どもたが描いた絵を採用した。

子ども達が描いた絵をパッケージに用い、商品づくりに携わる仕組みを構築。

最初から順調だった訳では決してない。ソーシャルビジネスで貢献したいと伝えても、寄付とは違い、理解を得るのは難しかったと作田氏は振り返る。信頼を築き上げるために、じっくりと時間をかけてきたという。「年に3回、1か月ほど滞在し、現地の方と一緒に過ごします。一度日本に帰っても、何度も何度も戻ってくることで、少しずつ信頼してもらえるようになりました」。

コーヒーの売上げ利益で運営するランチプロジェクトの様子。

現在は、子どもたちがパッケージ用の絵を描くワークショップを12の移民学校で展開している。売上げの一部を文房具や教室備品、学校給食の提供に充てている。「以前は買い叩かれ、がんばっても豊かになれないまま、半ば諦めながら仕事をしていた農家さんも、今では誇りと愛着を持って取り組んでくれています」と作田氏。また、子どもたちの成長も大きな励みになっているという。「就学支援を行った少年がプリンターを購入し、印刷を請け負う事業をはじめたと聞いた時は嬉しかったですね。環境によって未来が制限されてしまう現状を、少し変えられたのではないかと思います」。

コーヒーという身近なものを通じて社会課題を伝え、機会格差をなくす。作田氏の蒔いた種は、確実に開花しはじめている。

代表取締役 作田 詩織氏

(取材・文/北浦あかね)