出戻り入社、結婚、出産を経てたどりついた「家業」との理想的な向き合い方

一度は家業に戻ったものの、そこに居場所はないと感じ、水の合うアメリカに骨をうずめる決意をしたリボン食品株式会社の筏 由加子氏。だが、幼いころから刷り込まれていた「家業を守ることが筏家の使命」という思いが、2度目の入社に駆り立てた。結婚、出産を経てようやくたどりついた、納得のいく「家業」との向き合い方とは。

― お父様からは家業のことについてどのように聞かされていたのでしょうか。

8歳の時に開かれた家族会議で、父から「事業に失敗したらみんなでホームレスになる覚悟を持ってくれ。守るべきは従業員であり、家業というものはそういうものだ」と告げられました。筏家はリボン食品とともにあり、私の血も骨もすべてリボン食品の人たちにつくりあげられたものだという意識は、その後も消えることはありませんでした。

― その後、どのような道を歩まれたのですか。

大学時代にアメリカに留学していた父から、自分の意見をはっきり言える人になるよう育てられたので、自己主張の強い子どもでした。日本は私の居場所ではないと思い、中学生のころにはアメリカに留学したいと思っていました。日本の大学を卒業後、アメリカに留学し、卒業後は憧れのホテリエへの道に進みました。

― そのころ、家業を継ぐという思いはあったのでしょうか。

私は2人姉妹の妹だったこともあり、自分が家業で働くイメージは全くなく、姉が結婚したらお婿さんが事業を継ぐのだろうなと漠然と思っていました。そもそも当時の世の中の風潮としても、女性が社長になるとは考えられませんでした。私自身が家業に興味がなかったというよりも、そのような選択肢があるとは思わなかったというのが正直なところです。

― その後、ひょんなことから家業に入社することになるのですね。

父が倒れたんです。深刻な状況ではなかったのですが、その一報を受けた時に真っ先に頭をよぎったのは「父が亡くなったらどうしよう、母がかわいそう」ではなく「リボン食品はどうなるんだろう」でした。当時はまだ姉が結婚していなかったので、だれがリボン食品を守るのかと考えた時に、母でも姉でもなく私しかいないと思い、帰国して入社することにしました。ただ、その時も事業を継ぐという大げさなものではなく、家業のことを知っておけば何かの時にヘルプできるだろうくらいの気持ちでした。

― 入社してみていかがでしたか。

私はすっかりアメリカ流のコミュニケーションに染まっていたので社員は面食らったでしょうね。社長の娘だからってエラそうにして、と思われたのではないでしょうか。社長秘書、主任、係長、次長とスピード出世していったのですが、「この人が次期社長になる」と思い込んだ人は私についてこようとするし、逆にアレルギーを持った人は全否定してきて、白か黒かのような状態でした。結局、社員は私のことを社長の娘としか見てくれず、「筏由加子」というアイデンティティを無視されていることが一番のショックでした。すっかり自信を失い、アイデンティティを取り戻すために、父にも母にも相談せず逃げるようにしてアメリカに戻りました。

― またアメリカ生活が始まった。

そのままアメリカに骨をうずめる気持ちでした。日系旅行会社の米国法人に就職し、出張手続きを簡便にするシステムの営業を担当しました。大半の営業担当者は日系企業に売り込んでいたのですが、私は英語力を生かしてだれも行っていない外資系企業に攻め込んだら面白いように売れてトップセールスを記録しました。

ところが好事魔多しで、営業中に運転していた車で交通事故に遭ってしまいます。目の後ろの骨と鼻の骨が折れて顔に、大きな傷を負い、腰の骨も欠けて歩けなくなり、2か月間身動きが取れなくなりました。車を運転するのが怖くなり、今度は内勤勤務ができる日系の大手メーカーのマーケティング部に転職しました。新製品を世界各国にプレゼンする仕事で、待遇がとてもよく、生活は充実していました。

― アメリカでの生活を謳歌していたのですね。

そうなんです。ところが一時帰国した時に、リボン食品の専務と話をする機会があって、「リボン食品には筏家の血が必要だ。あんたやったらできる」と言われたんです。以前入社した時に何も貢献できなかったという思いしかなかったので、当時の私を認めてくれる人がいたんだと素直にうれしかったですね。アメリカで勤務していた他人の会社でも楽しく成果を残せるなら、家業ならもっとできるかもしれないと感じ、すぐに「はい」と返事しました。後になって引退された専務に「なぜあの時『あんたやったらできる』って言ってくれたんですか」と聞いたところ、「あなたにはパッションがあったし、人のことを思う気持ちがあった。それさえあれば経営の能力なんていらない」って。

代表取締役 筏 由加子氏

― 2度目の入社。社員の見る目はいかがでしたか。

役員として入社したのですが、後継者として戻ってきたという自覚が社員の皆さんに伝わったのか、今回は温かく迎え入れていただきました。当時の常務も「人間は覚悟したらこうも顔つきが変わるのか」と言って驚いていました。1度目の時は、会社を改革するぞと意気込んでいたんですが、2度目は、ずっと働いてくれている人たちの気持ちに耳を傾け、彼ら彼女らが本当は変えたいと考えているなら変えていこうというスタンスで臨みました。

― どんなことから着手したのですか。

従来から経営陣が定期的に工場の巡回をしていたのですが、現場の従業員さんから「たまに来てあれこれ指示されるのが屈辱的」と言っていることを知りました。ならば私自身がまず現場の仕事を知ろうと、アルバイトさんと一緒に工場のラインに入りました。簡単そうに見える作業が実は難しくてアルバイトさんによく怒らました。

年末の大掃除では私が納得するまでやってもらったのですが、最後にアルバイトさん1人ひとりに「本当にきれいにしてくださってありがとうございます。来年もよろしくお願いします」とあいさつをしました。すると30年働いてくださっているアルバイトさんが「役員の人に目を見てありがとうって言われたのは初めて」と泣いて喜んでくれました。

― 事業面での取組みで新たに始めたことは。

当時の事業の3本柱が、マーガリンと冷凍パイ生地と冷凍デザートケーキだったのですが、冷凍デザートケーキを終売することにしました。冷凍デザートケーキは父の発案で、当社が国内で初めて取り組んだ事業でしたが、市場が出来上がると大手が参入してきて価格競争を強いられていました。父が育てた事業を残したまま私が会社を引き継いだら、気を遣って撤退の決断がしにくいだろうからと、父が「自分が社長でいる間に閉じる」と決めてくれたのです。

社内外から多くの心配をいただきましたが、どうやってその穴を埋めるかが私の腕の見せどころだと気持ちを奮い立たせました。パイ事業にまだまだ伸びしろがあると考え、「パイといえばリボン食品」と言ってもらえる存在になろうと考えました。全員がパイ博士になるくらいに知識、技術の浸透を図り、パイに関する本を出し、大きい看板を作って展示会に出展し、ホテル、洋菓子業界への認知を図りました。その結果、3年で穴を埋めるまで売上げを増やすことができました。

― 事業承継までの準備はどのように進んでいったのですか。

父は33歳で社長になっているので、できるだけ早く承継したかったようで、2016年、私が38歳のころから、もう交代するぞと言われていました。2018年に承継するまでの3年間は事実上権限を渡され、役員会議でも議長を務めていました。父は、私が決めたことについて基本的には認めてくれました。役員会議で父と意見の相違がないように、事前に、私はここでこういう意見を出すというシナリオをすべて伝えました。会議の場でもめたら、役員は父と私のどちらについていけばよいか戸惑ってしまうと考え、擦り合わせは欠かさずやりました。そして、父は、私の決断で失敗したとしても、自分が社長でいる間はすべて責任を取るとも言ってくれていました。3年間社長の練習させてもらい、父には本当に感謝しています。

― プライベートではこのころ結婚されたのですね。

会社を継ぐということはリボン食品を次の世代につなげること。そのためにも子どもがほしいと考え、じゃあ結婚しなきゃと思った矢先に夫と出会い、結婚しました。このころは一番気負っていた時期だったかもしれません。というのも、筏家はリボン食品とともにあるということについて、私は、家族や自分を犠牲にしてでもリボン食品の社員を優先すると勝手に解釈してしまっていたんです。だから結婚した時、夫には「私にとってはリボン食品が一番で、あなたが一番になることはないけれどそれでもいいですか」と確認したほどです。でもいざ家庭を持ったらそうもいかず、何を大切にすべきなのか、このころはよくわからなくなっていました。

― 子どもさんも生まれました。

忙しい時期でどうしても仕事から離れられず、出産前日まで働き、出産後8日で出社しました。産まれてきたのは女の子で、この子に私と同じような苦労をさせると思うと不憫で、娘が3歳になるくらいまでは、その話を口にするだけで泣けてきました。

― 社長に就任したのも同じ時期ですね。

社長になったとたんに大型台風に襲われて工場の屋根が飛ぶわ、停電するわで。冷凍倉庫内のものが溶けてしまい、これからどうするのかの決断を迫られました。それが済んだら新型コロナウイルス感染症の感染拡大で売上げがガタッと減りました。もう踏んだり蹴ったりで。でも、父は「よかったなあ」と。「これだけ苦しい思いをしてたら、これから先怖いもんない。この経験がお前を強くする」と言われ、それもそうだなと思えました。

― その渦中はだいぶもがいていたのですね。

とはいえ、心底助けてくれという思いもあり、自己啓発のセミナーに参加したんです。そこで大切な気づきが得られました。会社を最優先にして自分を犠牲にするのは間違っていて、まずは自分を大切にして、その次に家族を大切にして初めて会社を大切にできて、その後に社会なんだっていうことに気づくことができたんです。長いトンネルをようやく抜けた気がしました。

― コロナ禍のピンチはどう対処されたのでしょうか。

パイ事業に注力してから大きく伸びたのが土産菓子向けでしたが、コロナ禍でぱたりと止まりました。それ以前から、土産菓子に頼りすぎるのはリスクが大きいから、新分野を開拓しようとしていたのですが、実際は土産菓子に安住していました。そこで営業を2部制にして、従来から強い土産菓子などの製菓業界向けの人員を半分にし、残りを新規の外食、中食、量販業界の担当とし新規開拓に注力してもらいました。製菓業界部門から文句が出ないように、出てきたアイデアはすべて商品化すると伝え、モチベーションを維持しました。新規事業では30種類の新商品を出しました。新商品ができたことを口実にお客さまのもとを訪ねる頻度が増えいろんな提案ができるようになりました。

― これから力を入れていこうとしていることは。

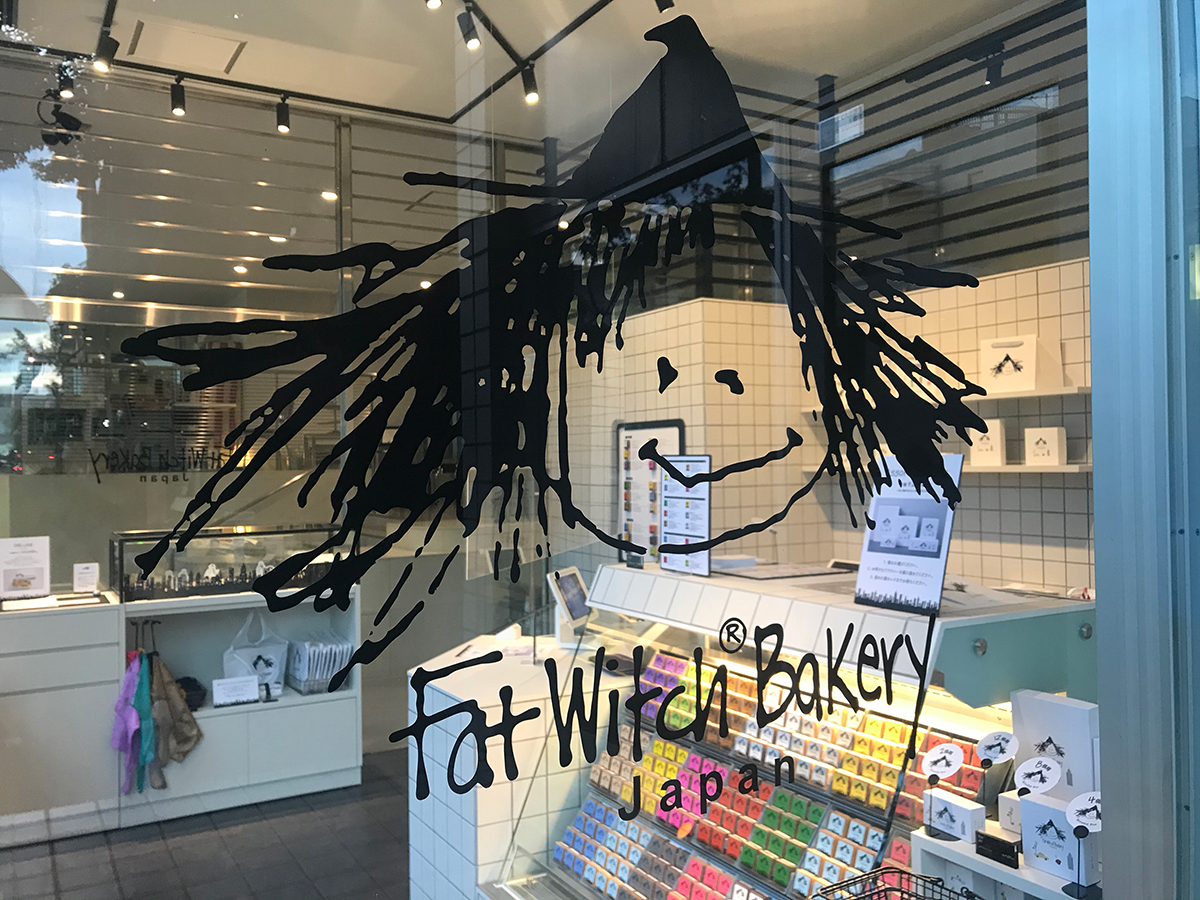

2015年から、米国・ニューヨークのFat Witch Bakeryというブラウニー専門店とライセンス契約して日本で製造・販売しているのですが、ご高齢になられたオーナーが、「ユカコに継いでほしい」と言ってくれました。米国ではこぢんまりと店を展開していたのですが、今後は全米に広げていきます。ビリオネアになって、これまで躊躇することもあったリボン食品の機械にどんどん投資し、お客さまの発展に貢献するのが夢です。

― 娘さんはやはり後継者に。

今7歳ですが、「シェフになりたい」と言っています。ユニークであること、ほんの少し先の未来を提案し続けること、思いやりを持ち続けること、といったリボン食品が大切にし続けてきたことを娘に伝えていくことで、もしリボン食品を継ぎたいという気持ちになった時に、違和感なく入ってこられるようにしたいと思っています。

(取材・文/山口裕史 写真/福永浩二)